筆者は音楽仲間で弁護士のI先生から和声法を教えてほしい、と言われたのですが、それを学校習ったこともないし、ろくすっぽ和声法の本を読んだこともありません。しかし、そのことが却って和声法を解りやすく説明できるような気がしたので、ここで僕自身の和声法をI先生に披露すべく記します。

学校で習う和声法は独特の用語を使っていたり、どうも取っ付きにくいと感じます。ここでは実際の音楽での使用法を紹介することだけにして、理論的な解説はできるだけ避けようと思います。どうせ僕もそれが解ってないので説明のしようもないんですが。

またここでは基本的に15世紀あたりから19世紀あたりまでの西洋音楽における和声法(機能和声とかいうやつ)を取り上げます。

1 和声法の起源

和声法の始まりは「カデンツ」にある、と言い切ってしまいましょう。古来からのものでそうでない和声も存在します(例えば、読経のヘテロフォニーとか、雅楽の笙の出すハーモニー)。そういったものはアンビエントのサウンドというもので、メロディーを推進する力はないので、ここでは除外します。

1.1 カデンツの発生

基本的に単旋律で出来た音楽にも、ハッキリとした終始音がある場合があります。

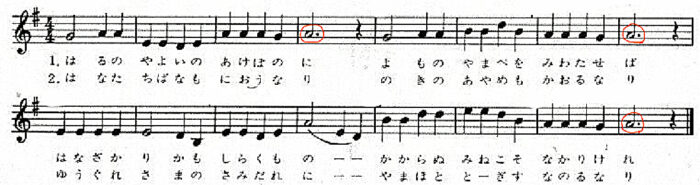

とても古い曲、上記「今様」の場合、フレーズの切れ目がいつも「ラ」の音になってますね。しかもいつも「ソーラ」という動きになってます。これがこの曲のカデンツ(終止形)です。

これはグレゴリオ聖歌のKyrieの1節ですが「レ」が終止音で「ミーレ」というカデンツです。

これとまったく同じカデンツの形ですね。こういうものは世界中に普遍的に存在していると思います。カデンツというものは最低2つの音(終止音じゃない音と終止音)があれば成立します。終止音が中心音で、そこに向かっていくことで「節」が終わる、というのがメロディーというものの基本中の基本です。

こういう風に単旋律だけど、決まったカデンツの形を持っている旋律を「旋法を使っている」と言うことになってます。

旋法というのは琉球旋法を思い浮かべればわかるように、メロディーの元となるスケールの並べ方のことで、和声法とは本来関係ないものです。というか和声法というものが古今東西の音楽で極めて特殊なもので、普通は旋法で単旋律を作って歌うものです。西洋音楽も元々はそういうものだったのですが、次第に和音を使うことを思いつき、カデンツの和声的処理を工夫するうちに和声法が出来上がっていったのです。

1.2 ドミナント(5度)を意識する

「もういいかい、まーだだよ」くらい短いと終止音の周りをウロウロするだけでメロディーが成り立ちます。

が、もうちょっと長くなると、何か変化がないと退屈になってくるのが人情というものです。

第2の中心音というか終止音というかを置くことが極自然に行われました。そこで主音に対して5度の音程にある音が何か心地いいことに誰もが気付くわけです。

次の例は13世紀の吟遊詩人ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデの「パレスチナの歌」という十字軍を歌った歌で、もちろん和音なんてついてない状態で伝わっている歌です。

赤い丸が最初の1、2行目の開始音と終止音、及び4行目の終止音で、青い丸が3行目の開始音と終止音です。

基本の終止音は譜面上のレですが、3行目では5度上のラを中心にしているのがわかりますね。

この歌も3節目で5度に行ってますね。

5度音程というのは振動数の比が2:3なので(つまり基音の1.5倍)、とてもキレイに共鳴する音です。複数の弦を張った弦楽器を作ったら、必ず調弦したくなる音程関係であり、実際に古今東西の弦楽器でこの5度は採用されています。

これに続いて4度音程というのも振動数の比が3:4でキレイに共鳴する音なので、調弦によく使われています。

僕の考えでは、弦楽器をポロンポロンやりながら歌っていたら、自然に5度や4度に意識が行くだろうな、と思います。

このように5度や4度のサウンドを重視する傾向が自然に生まれたということを確認したところで、つぎにポリフォニーの話に移ります。

1.3 ポリフォニーの発生

初期のポリフォニーというのはたぶんドローンを鳴らしながらメロディーを歌うというようなものから始まったのだろうと思います。ドローンとはずっと同じ音を鳴らし続ける伴奏の形で、バグパイプなどを思い出せば分かるでしょう。

やっているうちに、たまたま4度や5度音程が鳴るとキレイなのに気がついたのだと思いますが、今度はその4度や5度を多用してみようと考えたようです。最初のポリフォニー音楽と言えるのが「平行オルガヌム」というもので、次の例では4度の平行が使われています。

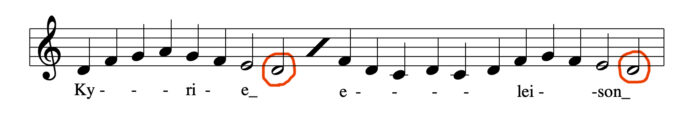

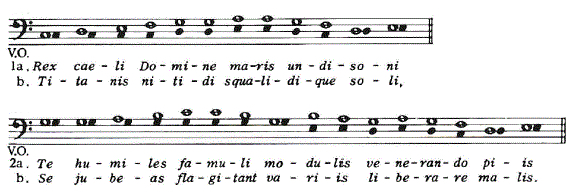

平行オルガヌム「Rex Caeli Domine」

4度に行く途中に2度音程や3度音程が鳴ってしまう所がありますが、この当時はこのような音程は不協和音と考えられていました。

肝心なカデンツのところはユニゾンになっています。4度の和音で終わるのは「何かちがうなあ、やっぱりカデンツは中心音でないと。」と思ったんでしょうか。とにかくカデンツを和声的に処理するというセンスはまだ芽生えなかったのです。

次の例はぐっと進歩して自由で複雑なポリフォニーが発展しています。作曲家の名前もハッキリしていて、作曲に対する近代的な意識が生まれたこともわかります。

これはギョーム・ド・マショーの、名前だけは有名な「ノートルダム・ミサ」のキリエの一節です。聴いてみると、各声部がウニョウニョ動いていて、何かアラビア風な感じもするし、汚い不協和音もいっぱい出てきて面白いですが、カデンツの和声的処理は成り行き任せな感じです(和声進行を基盤に声部を作るのではなく、旋律の進行に合わせて適当に和声を作ってる感じという意味です)。最高声部と最低声部が「ソーラ」という旋法的動きで、最後に空虚5度で終わるところが「新しい」です。5度の響きに大きな価値を見出したところが大発展です。

ギョーム・ド・マショー「ノートルダム・ミサ」のキリエ

1.4 ポリフォニーの進展

これはフランチェスコ・ランディーニのバラータ「Cara mie dorena」の1節です。マショーもランディーニも14世紀の人で、親子くらいしか歳は離れていませんが、大分洗練されてきていて、3度で動くところなどがハッキリ現れています。しかしカデンツを和声的に処理することも、曲全体に和声的な構造を作ることもまだ行われていません。だた、注目すべきは赤い四角で囲ったところにある音形で、ランディーニはこの音形で終止するのを好んでいたので、この音形は「ランディーニ終止」と呼ばれます。不思議な、しかし如何にも中世の香りのする音形です。終止の音形に重みを持たせるというのはカデンツの発展に大きな力を与えたのではないかと思います。

ランディーニのバラータ「Cara mie dorena」

上記の曲のコード進行が気になったので調べてみたのですが、下記の通り3度和音が多くて、現代人にも美しく感じられるのですが、近代的なカデンツの和声進行はなく、成り行き任せで進んでいる感じです。最後のランディーニ終止のカデンツも、Dm→Cという風に2度スライドして終わってます。

さて、ルネサンス音楽を切り開いた一人と言われるギョーム・デュファイになると、ぐっと和声進行が整理されてきます。下記は「Missa “Se la face ay pale”」のキリエの最後のところです。バスが終止音の前に5度の音を置いています。ここでついにⅤーⅠ(ドミナントートニック)という完全なカデンツの和声法が現れています。ただし、最後の和音はあいかわらず空虚5度で、3度を嫌っているのがこの時代の感覚なんですね。現代人からすると「空虚」ですが当時の人からすると「完璧なクリアさ」の響きだったのではないかと思われます。

デュファイから50年ほど後、15世紀末に活躍したジョスカン・デ・プレに至ると、ほとんど完璧なカデンツの和声法が完成しているのを見ることが出来ます。

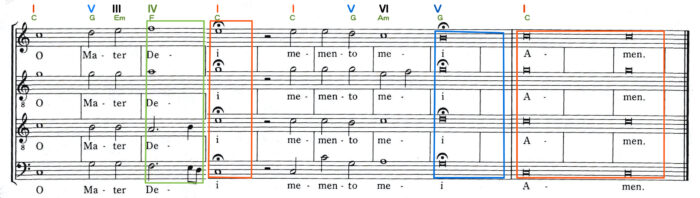

「Ave Maria」の終結部では、完全にホモフォニーで書かれていて、ガッチリとした骨組みの和声展開がなされています。もはや成り行きまかせなポリフォニーではなく、和声的カデンツの原理が成立した、という印象を与えます。下譜の最初の4小節は「ⅣーⅠ」(サブドミナントートニック)、いわゆるアーメン終止というカデンツで、そのあとは「ⅠーⅣーⅤーⅠ」という完全に典型的な調性音楽のカデンツ(起立ー礼ー着席のときの和音型)になっています。ただし最後の和音は未だに空虚5度なのです。

ここに至って、西洋音楽の最も重要な基礎が成立したと僕は考えます。これは今日に至るまで世の中に流通する音楽の大部分に大きな影響を与え続けています。しかし覚えておいて欲しいのは、ジョスカンたちには理論書も教本もなく、先輩たちの作った不完全な音楽の中から美しい部分だけを選り抜いて、練りに練りながらこのような美の結晶のような音楽を作り上げた、ということです。ルネサンスの音楽家たちが彫琢を繰り返して作り出した音の結晶は、自然界における対称性や美しい比率を秘めた音響世界を探求した結果なのであり、理論が先にあったわけではないです。

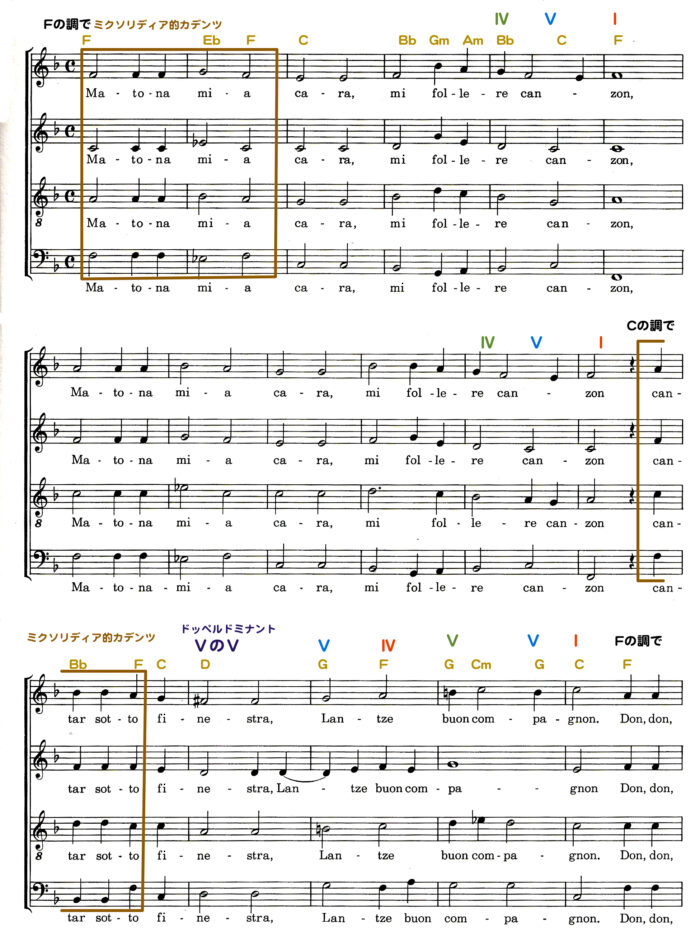

ルネサンス音楽は高度にポリフォニックですが、同時に和声的なカデンツを数珠つなぎにしたような構造をしており、このようなカデンツ中心の原理があってこそポリフォニーを発展出来たのだと思います。次の例はとてもホモフォニックですが、ルネサンスらしいカデンツの動きを満載したもので、ルネサンス音楽の本質的なものが解りやすく感じられると思います。オルディランドゥス・ラッススの「Matona mia cara」です。

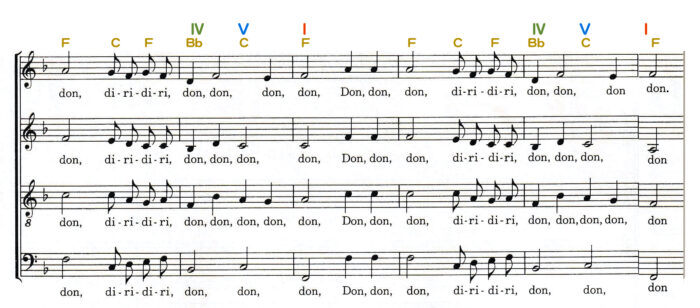

最初の6小節はへ長調で「ⅣーⅤーⅠ」のカデンツで終わります。これをもう一回繰り返して、13小節目のアウフタクトから次の節になって17小節目にハ長調のカデンツになります。その後はまたヘ長調です。この展開自体が「ⅠーⅤーⅠ」というバロック音楽でも古典派の音楽でも通常の展開といえるもので、調性音楽の和声法はここに完成している、と言えるのですが、聴いているとなんともルネサンスの味わいがしますね。その正体は茶色い枠で囲ったところに現れるミクソリディア旋法的な低音進行です。

最初にいきなりバスが「FーEbーF」という風に動きますが、これはミクソリディア旋法のカデンツ「シbード」です。だからこの最初の6小節は前半はミクソリディアのカデンツ、後半はヘ長調のカデンツで出来ているのです。また、13小節目からハ長調になるはずなのですが、ここでもいきなり「FーBbーF」というCの調からするとミクソリディア的な動きが出ます。そのあとドッペルドミナントのDの和音が出ます。ドッペルドミナントは近代的な音楽でもよく使いますが、ここでは「CーD」という全音一気に上るというやり方で、こういうところは如何にもルネサンス的に聴こえます。こういうやり方といい、ミクソリディアといい、3和音を使ってダイレクトに和声をスライドさせる味わいは実に面白いです。

その1終わり